酪農家の現状を知り、命について考える(2014年10月21日実施)

減り続ける酪農家、所得も減少

長いまつげに覆われた黒い瞳の6歳の女の子。瞬きをしながらじっと前を見つめている彼女の肩に触れると、手のひらにじんわりと体温が伝わってきて、幸せな気持ちになった。

……乳牛のことだ。彼女は黒白模様のホルスタイン種で、体重は約650kg。すでに4回の出産を経験したベテランお母さんなのである。

10月下旬、東海道新幹線の新富士駅を降りると、小雨が風に舞っていた。待ち受けていた大型の貸し切りバスに乗り換えて、富士山の西麓に広がる静岡・朝霧高原を目指す。車内では、一般社団法人・J(ジェイ)ミルク専務理事の前田浩史さんが、酪農をめぐる現状について説明してくれた。

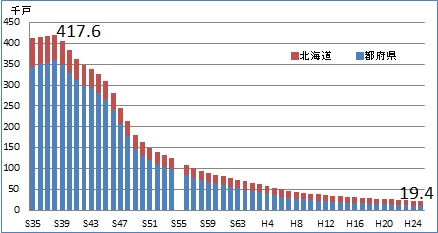

日本の酪農家数は、1963(昭和38)年の約42万戸をピークに年々減少を続け、2013(同25)年にはわずか1万9400戸となっている。一方、牛乳や乳製品の原材料となる「生乳」の生産量は、一戸あたりの頭数や乳牛一頭から搾れる乳量が増えているため、96(平成8)年までは増加。その後は緩やかに減少し、13年は全国で年間約750万トンが生産されている。

■酪農家戸数の推移

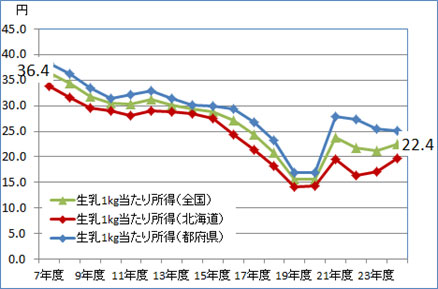

印象的だったのは、酪農家の所得の推移だ。近年、乳牛のエサとなる穀物の価格が、世界的なバイオ燃料の需要などによって高騰し、高止まりしている。このため、酪農家が生乳1kgあたりから得られる所得は、17年前の約60%にとどまる。サラリーマンに例えると、給料が40%減ったのと同じだ。

決して楽観的とはいえない業界の状況だが、今回の視察を受け入れてくれた松下牧場は、朝霧高原で3代にわたり酪農を営んでいるという。車窓の風景を眺めながら、酪農家の生活に思いを馳せる。

■酪農経営の所得の推移

-

資料: 農林水産省「畜産物生産費」

戦後の開拓ではじまった朝霧高原の酪農

標高500~900mに位置する朝霧高原は富士五湖に近く、湧水群など水資源に恵まれた土地だ。夏は冷涼だが、冬場の冷え込みは厳しく、マイナス10℃以下になることもしばしばだという。戦後、国営開拓地として入植がはじまったが、富士山からの火山灰土壌のため稲や麦などの穀物、豆類や野菜などの耕種作物が育ちにくく、草しか生えないため畜産業に転換。1954(昭和29)年に国から高度集約酪農地域の指定を受けて、酪農専業地域として発展してきた。

松下牧場は、初代の松下儀一さんが開拓団の一員としてこの地に入植、酪農を始めた。現在は父の後を継いだ克己さん(64)が牧場主となって、長男の寛さん(33)と共に乳牛60頭、育成牛40頭を飼育する。

克己さんは96(平成8)年、近隣に宿泊施設を併設した乳製品加工処理・販売施設「富士ミルクランド」が完成したのをきっかけに、宿泊客の酪農体験の受け入れをスタート。その後、一般社団法人・中央酪農会議が進める「酪農教育ファーム」の認証を受け、今では小学生を中心に年間約7000人を牧場に招いている。

-

牛舎を毎日清潔に保つのも重要な仕事だ

乳搾りは、1日2回の重要な仕事

「牛がびっくりするので、搾乳中の牛の顔に触ったり、大きな声を出したりしないで下さい。また、尻尾が上がったらフンをするサインです」

寛さんの説明を聞き、私たちも乳搾りを体験させてもらった。牛は、冒頭のベテランお母さん牛だ。通常、牧場では朝と夕方の1日2回搾乳をする。この日は、朝の搾乳をせずにスタンバイしてくれていた。

「親指と人差し指で乳頭の付け根を握り、中指、薬指、小指の順番に閉じていきます。パッと放して、また中指……とリズミカルに搾っていきます」

手をきれいに洗ってから恐る恐る握った乳頭は思ったよりも太い。ちょうど私の親指と人差し指で輪を作ったくらいの大きさだ。教えられたとおりに指を折るとぴゅっと白いミルクが飛び出した。リズミカルに、リズミカルに……とつぶやきながら繰り返す。参加者がそれぞれ体験した後は、ミルカーと呼ばれる搾乳機で最後まで搾りきる。

1回あたり17~18リットル、1頭で1日に35リットルの生乳が搾れるそうだ。

「乳房炎にならないように最後まで搾ることが大事です。昔は搾乳専門の“しぼり屋さん”がいたんですよ。搾った乳の量でお給料をもらっていたそうです」と克己さん。

乳牛は、生後14~16カ月で最初の妊娠をし、約2歳で母牛になりミルクを出すようになる。1回に産むのは1頭だけ。3~4回のお産を経て、6~7歳で乳牛としての役目を終える。本来、母牛の乳は仔牛のためのもの。それを人間が牛乳としていただいているわけだ。

-

参加者が交代で乳しぼりを体験する

エサやりに、牛舎管理……忙しい酪農家の毎日

次の体験は、牛舎の掃除と牛のエサやり、ブラッシングだ。

「繋(つな)ぎ牛舎」と呼ばれる牛をつなぎ留めて飼育している牛舎にずらりと乳牛が並ぶ。最も多いホルスタイン種に加えて、淡い褐色でイギリス生まれのジャージー種、大型で黒褐色のブラウンスイス種もいる。

大きなスコップで干し草をすくい取り、牛の目の前に置く。「もっとドバっとすくって」と克己さんが見本を見せてくれる。干し草と言っても、けっこう重たい。牛たちは干し草に鼻をつっこみ、嬉しそうにエサを食む。

デッキブラシの先端のようなブラシで、牛の身体をブラッシングしていた参加者の女性にカメラを向けてポーズをとってもらっていると、突然「きゃー!」と彼女が悲鳴をあげた。隣の牛が「私もブラッシングして」とばかりに、ペロリと彼女をなめたのだ。

克己さんは「ブラッシングや牛舎の掃除は、牛の健康を保ち、おいしい生乳を搾るためにとても大切な仕事なのです」と説明する。

松下牧場では、出産前後の母牛と生後1週間の仔牛は放牧し、身体を休めたり、仔牛に母乳を与えたりしているそうだ。

最後にバターづくりを体験した。生乳は、置いておくと乳脂肪球が浮いてきて分離するが、この脂肪分の多い成分だけを取り出した液体がバターの元。いわゆる「生クリーム」のことだ。これを瓶に入れ、しっかりと蓋を閉めてひたすら振る。はじめはシャカシャカと液体が動く音がしていたが、次第にまったりとクリーム状になってくる。さらに振り続けると、塊のようなものができて、瓶がふっと軽くなった。

-

ひたすら瓶を振り続けてると手づくりバターができあがる

蓋をあけると、何やら薄黄色の塊ができている。下に残った液体をバケツにあけ、できた塊に塩を入れると手づくりバターの出来上がりだ。地元で作っている米粉パンにつけて食べてみる。まったりとしたコクとほのかな甘み。何よりも手首が痛くなるほど瓶をふり、自分で作ったバターだと思うとたまらなくおいしい。

牧場の飼い猫がバケツに入れた液体(バターミルク)を欲しがって、私たちのまわりをうろついている。

「牧場には必ず猫がいます。彼らにはちゃんと仕事があるのですよ」と克己さん。「牛舎にはたくさんの牧草がありますが、そこにネズミが出ます。ネズミをつかまえること、それが彼らの仕事です。猫は私たちの大事な仲間なのです」

-

牧場の猫には、彼らにしかできない「仕事」がある

二つの経営改革で、新たな酪農の形を模索

松下牧場では現在、寛さんを中心に二つの経営改革を進めている。

一つ目は、牛の飼料にするトウモロコシを栽培すること。その名の通り霧が多い朝霧高原では、植物の生育にとって大事な夏季に降雨量が多く、耕種作物の栽培には適さないとされてきた。しかし、寛さんは長雨でも倒れにくく、また倒れても収穫できる品種を見つけ、9haの畑でトウモロコシ栽培に挑戦している。

背景は、やはり穀物価格の高騰だ。寛さんは「私は就農8年目ですが、この間に配合飼料の価格は1kg当たり10円もあがりました。このままでは飼料を購入し続けるのは難しい」と話す。寛さんによると、牧草を与えた乳牛にくらべ、トウモロコシを飼料とした乳牛のほうが、乳量がアップするそうだ。

「酪農に加えて、トウモロコシを栽培するのは手間もお金もかかりますが、結果的に安定した経営につながり、利益をあげることができると考えています」

-

広々としたトウモロコシ畑

二つ目の改革は、農場の規模の拡大だ。

2015年3月の完成を目指して、現在の繋ぎ牛舎の隣にもう一つの牛舎を建築している。新牛舎は、牛が自由に行動できるフリーストール(放し飼い)牛舎と呼ばれる方式を採用。牛舎には搾乳専用のコーナーを設け、牛が乳を搾ってほしくなったらそこに入り、オートメーションで搾乳する「ロボット搾乳」を導入する。

「牛のリズムでエサを食べたり、乳を搾ったりできるので、牛のストレスが少なくなります。また、飼育管理に必要な労働時間が減るので、人件費の削減にもつながります」

もちろん、フリーストール牛舎やロボット搾乳を導入しても、飼育作業が完全に自動化できるわけではない。「体調の悪い牛のために繋ぎ牛舎も使いますし、個体管理は人の手でやらなければなりません」と克己さん。しかし、朝夕の搾乳に始まり、エサやり、牛舎の掃除、牛の健康チェック、牧草の手入れ、エサの管理、堆肥づくり……と毎日途切れることなく続く。仕事から離れるときは「酪農ヘルパー」と呼ばれる手伝いの人を頼まなければ、運動会など家族の行事にも参加できない。こうした設備や機械の導入が酪農家の負担軽減になることは間違いない。

寛さんは「トウモロコシの刈り取りを機械で行ったり、ロボット搾乳機を入れたりと、機器の進歩をうまく活用すれば、これまで出来なかったことができるようになります。時代にあった新しい酪農の形を創っていきたいと思っています」と未来を見据える。

酪農家が語る「命を、食べ物を大切に」

克己さんが酪農体験で訪れる子どもたちに聞かせる自作の詩がある。タイトルは「牛の気持ち」だ。

「私たちは あなたの 乳牛です

私たちは あなたの くださるものを食べ

飲まして くださるものを 飲み

住まして くださるところに 住みます

よい牛にも なれば 悪い牛にも なります

丈夫にも なれば 弱くにも なり

気持ちよく 暮らすことも できれば

不愉快にも なります

このように 私たちの運命は

あなた まかせなのです」

乳牛は、人間が口にする乳製品を生産するために飼育され、年老いて乳量が減った牛は食肉として利用される。克己さんは「仔牛が生まれた時は嬉しいですし、病気の牛を夜通し看病することもあります。でも、最終的には乳牛としての役目を終えて食肉になるのです。ペットではなく、経済動物だからです。私は出荷する牛には『今まで、ありがとう』と声をかけています」と語る。 そして、命をつなぐこと、命の大切さを訴える。

「食事の前に『いただきます』と言うのは、『この命を私の命に変えさせていただきます』という意味だと考えています。命を、そして食べ物を大切にしましょう」

-

参加者を前に、命をつなぐことの意味を訴える松下さん

今回の視察の体験を通じて、酪農はけっして楽な仕事ではないと痛感した。しかし、酪農家がいなければ、私たちは安全な牛乳や乳製品を食べることはできない。また、日本の酪農の42%は朝霧高原のように耕作の難しい中山間農業地域で行われ、耕作放棄地の活用や山林が荒廃するのを防いでいるのだ。 栄養面や食育の観点はもちろん、既存の酪農家が経営し続けることができ、新規就農者も参入しやすい政策や仕組みづくりについても考えていく必要があると感じた。

取材・文/旅と食のライター 本間朋子

プロフィール

埼玉県出身。新聞社勤務を経て、2009年4月からフリーランス。

おもに「食」、「旅」に関する記事を雑誌、新聞、Web媒体などに執筆するほか、「食」をキーワードとした地域の活性化を目指してイベントなどを企画する。

調理師、日本ソムリエ協会認定ワインエキスパート。