23万頭の乳牛から日々搾られる新鮮な牛乳が、チーズやヨーグルトに加工されて日本中の食卓へ─。

北海道の十勝地方は、酪農の一大生産地ですが、酪農はどのようにこの地域にやって来て、根づいたのでしょうか?風景のなかの痕跡や先人達のことばから、その歴史に迫ります。

第3回 百年続いた酪農家のメッセージ ~幕別~

2019年夏、帯広百年記念館の展示室に、ふたつのバターチャーンが並びました。ひとつは、幕別町南勢の福家牧場で、大正から終戦後まで使われた実物、もうひとつはこのバターチャーンを元に、NHK朝のテレビ小説「なつぞら」の撮影用に制作された小道具でした。明治からひたむきに酪農に取り組んだ一家の物語です。

海を越えたバターチャーン

香川県出身で慶応義塾に学び、1893(明治26)年に幕別に入植した福家締吉から4代、平成まで続いた福家牧場で使われたバターチャーンの来歴を知る人は既にいません。戦後も自家用にバターを作っていて、北海道ホルスタイン農協副組合長を務めた福家康芳さんは幼い頃、チャーンにつけた鈴のチーンと鳴るのを、祖母ヨ子さんの背中で聞いた記憶があると語りました。「札幌の五番館から取り寄せた」、それ以外はわからないということでした。

バターチャーンに刻印された製造元は「イリノイ州ロックフォード H.H.パルマー社」。シカゴの西約130キロに位置するロックフォードは、1851年に水力発電所ができ、翌年ユニオン鉄道の開通によって農業機械や家具の製造業によって発展したまち。遠く太平洋のさらにむこうで製造されたバターチャーンが、おそらく鉄道と船舶で運ばれ、十勝平野の一隅で使われていたのです。

バターチャーンに刻印された製造元は「イリノイ州ロックフォード H.H.パルマー社」。シカゴの西約130キロに位置するロックフォードは、1851年に水力発電所ができ、翌年ユニオン鉄道の開通によって農業機械や家具の製造業によって発展したまち。遠く太平洋のさらにむこうで製造されたバターチャーンが、おそらく鉄道と船舶で運ばれ、十勝平野の一隅で使われていたのです。

-

福家牧場で使われたバターチャーン(幕別町ふるさと館所蔵)。NHK朝のテレビ小説「なつぞら」の小道具制作の際のモデルになった -

木造サイロのある1930(昭和5)年の福家牧場。当時、乳牛頭数25頭、馬7頭、豚8頭だった(福家康芳氏提供)

古文書は語る

幕別町ふるさと館には、福家牧場から寄贈された、デラバル社製クリームセパレーター「№5」もあります。遠心分離によって牛乳から乳脂肪を取り出す、クリーム分離器です。収蔵庫に眠っていた一通の古文書から、当時の酪農経営が見えて来ました。

文書の作成者は、福家締吉とともに入植した双子の長男、福家豪一。1921(大正10)年、北海道庁長官にあて、セパレーター購入費用の補助を申請するものです。実際に提出したかは不明ですが、事業計画書に1919(大正8)年から2年間の経営収支が記載されていました。

当時、乳牛2頭を飼い、新田牧場に牛乳を運んでクリームを分離の上、残った脱脂乳を仔牛用に持ち帰っており、新田牧場に検乳を託し、乳量と脂肪量に応じて精算していました。その年の生産見込みはクリーム6石5斗(=約1.2トン)含脂肪率35%と記されています。

文書の作成者は、福家締吉とともに入植した双子の長男、福家豪一。1921(大正10)年、北海道庁長官にあて、セパレーター購入費用の補助を申請するものです。実際に提出したかは不明ですが、事業計画書に1919(大正8)年から2年間の経営収支が記載されていました。

当時、乳牛2頭を飼い、新田牧場に牛乳を運んでクリームを分離の上、残った脱脂乳を仔牛用に持ち帰っており、新田牧場に検乳を託し、乳量と脂肪量に応じて精算していました。その年の生産見込みはクリーム6石5斗(=約1.2トン)含脂肪率35%と記されています。

-

古文書に登場する、デラバル社のクリームセパレーター。

記述からは当時の酪農経営のリアルが伝わる。

-

福家牧場敷地内の製酪所で製造されたバターのラベル。現物は残っていない(幕別町ふるさと館所蔵写真)

デーリィマンのことば

真駒内種畜場で乳牛の飼養管理や発酵バター製造を実習したという福家豪一の思いが伝わることばを古文書からご紹介しましょう。

「資本如何豊富なるも学識何程深遠なるも実地の経験に依り熟達したる者にあらざれば能くその成功の彼岸に達すること得ず」、つまり成功のカギは、資金力や知識よりも現場で熟練した技術。さらに、自分自身について「誇るべき学識素より無しといえどもその業に趣味を有し畜産業に従事する事既に二十有余年」と、仕事への熱意と実務経験をアピール。圧倒的な資金力を持つ新田牧場の先進経営を目の当たりにしながらも、開拓村育ちの自負を感じさせます。

開拓初代の福家締吉の孫にあたる福家定雄(豪一の弟、英一の次男で、分家して近くに牧場を開いた)は祖父が常々言っていた「人に使われていては、自分が自分でない」とのことばを記しています。定雄自身も、「農業は自分の思い通りに出来る職業であり、努力次第で立派な生活ができる。そして世の中に貢献できる。その事を考えてみてほしい」と自分史に記しました。

4代目の康芳さんは、戦後まもない頃、帯広競馬場近くの高倉牧場に種付けに行くため、幕別から牛を追って歩いたと語りました。2019年に訪ねた折、「現在の酪農を憂えている。乳牛を長く生かす、長命連産ということを考えてほしい」と言われていたのが、印象に残っています。

「資本如何豊富なるも学識何程深遠なるも実地の経験に依り熟達したる者にあらざれば能くその成功の彼岸に達すること得ず」、つまり成功のカギは、資金力や知識よりも現場で熟練した技術。さらに、自分自身について「誇るべき学識素より無しといえどもその業に趣味を有し畜産業に従事する事既に二十有余年」と、仕事への熱意と実務経験をアピール。圧倒的な資金力を持つ新田牧場の先進経営を目の当たりにしながらも、開拓村育ちの自負を感じさせます。

開拓初代の福家締吉の孫にあたる福家定雄(豪一の弟、英一の次男で、分家して近くに牧場を開いた)は祖父が常々言っていた「人に使われていては、自分が自分でない」とのことばを記しています。定雄自身も、「農業は自分の思い通りに出来る職業であり、努力次第で立派な生活ができる。そして世の中に貢献できる。その事を考えてみてほしい」と自分史に記しました。

4代目の康芳さんは、戦後まもない頃、帯広競馬場近くの高倉牧場に種付けに行くため、幕別から牛を追って歩いたと語りました。2019年に訪ねた折、「現在の酪農を憂えている。乳牛を長く生かす、長命連産ということを考えてほしい」と言われていたのが、印象に残っています。

-

福家牧場3代目の稔と同牧場生産の優良種牡牛パラゴン ウオーカー ミドリ キング号。

1940年(昭和15)年に1100円という高値で農林省が購買(福家康芳さん提供)

高泌乳牛を地域に

皮革加工に使うカシワの樹皮を求めて、明治の末に十勝にやって来た新田帯革製造所。1915(大正4)年頃、木を切った跡地に小作人を入れて開墾し、幕別で酪農を始めます。自家製乳で手作りした発酵バターは支店を通じて得意先に販売され、新鮮で風味がよいと好評を博したそうです。

1921(大正10)年には米国式のサイロや牛舎を建設、優秀なホルスタインを国内外から次々に導入して話題をさらいます。1923年には、米・ウィスコンシン州立大学からホルスタイン種牛と牝牛5頭を、1926(大正15)年には5千ドルでシアトルのカーネーション牧場から高泌乳血統の牛を次々輸入します。

1929(昭和4)年には煉乳工場も新設、1931(昭和6)年調査の農林省畜産局の報告書によると、新田帯革製造所十勝煉乳工場はバター182,977ポンド(=約83トン)、煉乳136,493ポンド(=約62トン)を生産。一升あたりの原料乳価は最高12銭、最低7銭で平均8.6銭と、同時期に十勝で煉乳とバターを製造した明治製菓清水工場の平均7.6銭より高く買い入れていました。1935(昭和10)年には加糖煉乳1,166,812斤(=約529トン)を製造し、日本統治下の台湾、朝鮮、海峡植民地と呼ばれたマレー半島でも販売され、釧路に第二工場を建設します。

創業者の新田長次郎は1935(昭和10)年、78歳で出版した回顧録に、工場で使用する牛乳量が増加するにつれて、附近の農家の生活が安定、不作の年も何ら不安を感ずる事も無くなったと記しました。ほどなく戦時の統制により、十勝工場は明治系の極東煉乳に、釧路工場は酪連に譲渡されました。新田牧場の酪農の伝統は受け継がれ、1990年代から生産されたナチュラルチーズはNEEDSに継承されています。

1921(大正10)年には米国式のサイロや牛舎を建設、優秀なホルスタインを国内外から次々に導入して話題をさらいます。1923年には、米・ウィスコンシン州立大学からホルスタイン種牛と牝牛5頭を、1926(大正15)年には5千ドルでシアトルのカーネーション牧場から高泌乳血統の牛を次々輸入します。

1929(昭和4)年には煉乳工場も新設、1931(昭和6)年調査の農林省畜産局の報告書によると、新田帯革製造所十勝煉乳工場はバター182,977ポンド(=約83トン)、煉乳136,493ポンド(=約62トン)を生産。一升あたりの原料乳価は最高12銭、最低7銭で平均8.6銭と、同時期に十勝で煉乳とバターを製造した明治製菓清水工場の平均7.6銭より高く買い入れていました。1935(昭和10)年には加糖煉乳1,166,812斤(=約529トン)を製造し、日本統治下の台湾、朝鮮、海峡植民地と呼ばれたマレー半島でも販売され、釧路に第二工場を建設します。

創業者の新田長次郎は1935(昭和10)年、78歳で出版した回顧録に、工場で使用する牛乳量が増加するにつれて、附近の農家の生活が安定、不作の年も何ら不安を感ずる事も無くなったと記しました。ほどなく戦時の統制により、十勝工場は明治系の極東煉乳に、釧路工場は酪連に譲渡されました。新田牧場の酪農の伝統は受け継がれ、1990年代から生産されたナチュラルチーズはNEEDSに継承されています。

-

沿線から鉄道で運ばれた牛乳の工場内運搬にトラックを使用。1929(昭和4)年(新田の森記念館所蔵) -

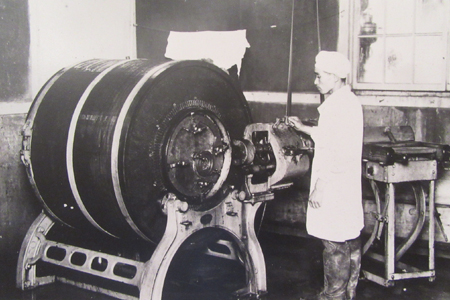

バター製造風景。1933(昭和8)年

(新田の森記念館所蔵)

《訪ねる》新田の森記念館

幕別のまちにある新田の森記念館には、同社の十勝関係の歴史的資料が多数展示され、煉乳ラベルや宣伝ポスター、当時の写真などを見ることができます。

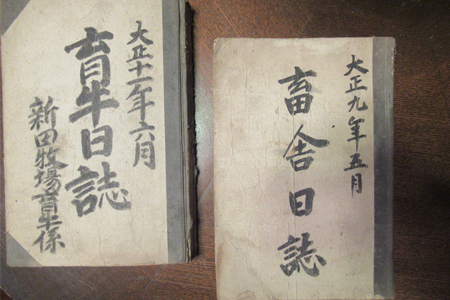

1920(大正9)年から1922(大正11)年にかけての牧牛の日誌2冊が現存しており、特別に見せてもらいました。「六月十七日 初菊号 無事出産ス(母仔)健全」「七月十二日 避暑ノ為メ 夜間放牧」…。星暁、愛新、星双などと名付けられた牛たちを、牧夫が大切に管理していたことが伝わります。福家豪一ら地域の酪農家の牛を預託放牧、種付けしたことも記録されていました。

1920(大正9)年末の総括によると、この年生まれた子牛は30頭で20頭を売却、当時の頭数は64頭。12月20日まで放牧を行い、牛酪(バターのこと)の製造量は3400斤(=約1.5トン)でした。 同記念館は、5月の連休明けから10月初旬まで開館しています。

幕別のまちにある新田の森記念館には、同社の十勝関係の歴史的資料が多数展示され、煉乳ラベルや宣伝ポスター、当時の写真などを見ることができます。

1920(大正9)年から1922(大正11)年にかけての牧牛の日誌2冊が現存しており、特別に見せてもらいました。「六月十七日 初菊号 無事出産ス(母仔)健全」「七月十二日 避暑ノ為メ 夜間放牧」…。星暁、愛新、星双などと名付けられた牛たちを、牧夫が大切に管理していたことが伝わります。福家豪一ら地域の酪農家の牛を預託放牧、種付けしたことも記録されていました。

1920(大正9)年末の総括によると、この年生まれた子牛は30頭で20頭を売却、当時の頭数は64頭。12月20日まで放牧を行い、牛酪(バターのこと)の製造量は3400斤(=約1.5トン)でした。 同記念館は、5月の連休明けから10月初旬まで開館しています。

-

当時の営農を知る貴重な資料 -

缶の直径75ミリ、高さ80ミリ。軍艦ミルクは脱脂練乳、白鹿ミルクは台湾で販売された

-

シンジュミルク・真珠印バターの宣伝ポスター

(1931年) -

銀座・三越百貨店の洋酒売り場でのセール風景。

「バター1ポンド85銭」などと読める

(写真はすべて新田の森記念館所蔵)

【換算】牛乳、バター等を計量する場合

石(こく)=186.164キログラム ポンド=英斤=453.6グラム

(一部敬称略)

| 【文献】 福家定雄「猿別の大地 福家定雄自分史」1993 「南勢開拓史」1975 新田長次郎、新田宏行編「現代文 回顧七十有七年」2013 「幕別町史」1967 「ニッタ株式会社百年史」1985 畜産彙纂第69号 農林省畜産局「本邦二於ケル乳製品及肉製品」 大津十勝川学会「大津十勝川研究第18号」2020所収 小林志歩「十勝酪農史ノート~資料が語る百年前のバター製造~」 |

※この記事の文章、写真等は無断転載不可。使用したい場合は(一社)Jミルクを通じ、筆者、所蔵者にお問い合わせください。

執筆者:小林志歩

モンゴル語通訳及び翻訳者、フリーライター

関連書籍:ロッサビ・モリス「現代モンゴル—迷走するグローバリゼーション」(訳)[明石ライブラリー2007年]

ミルクの「現場」との出会いは、モンゴルで一番乳製品がおいしいと言われる高原の村でのことでした。人々はヤク、馬、山羊、羊を手搾りし、多様な乳製品を手作りしていました。出産して母乳の不思議を身体で感じると、地元で見かける乳牛に急に親近感がわきました(笑)。異文化が伝わる過程に興味があり、食文化や歴史をテーマに取材、執筆、翻訳等をしています。好きな乳製品は、生クリームとモッツァレラチーズ。北海道在住。

モンゴル語通訳及び翻訳者、フリーライター

関連書籍:ロッサビ・モリス「現代モンゴル—迷走するグローバリゼーション」(訳)[明石ライブラリー2007年]

ミルクの「現場」との出会いは、モンゴルで一番乳製品がおいしいと言われる高原の村でのことでした。人々はヤク、馬、山羊、羊を手搾りし、多様な乳製品を手作りしていました。出産して母乳の不思議を身体で感じると、地元で見かける乳牛に急に親近感がわきました(笑)。異文化が伝わる過程に興味があり、食文化や歴史をテーマに取材、執筆、翻訳等をしています。好きな乳製品は、生クリームとモッツァレラチーズ。北海道在住。

編集協力:前田浩史

ミルク1万年の会 代表世話人、乳の学術連合・社会文化ネットワーク 幹事 関連著書:「近代日本の乳食文化」(共著)[中央法規2019年]、「東京ミルクものがたり」(編著)[農文協2022年]

ミルク1万年の会 代表世話人、乳の学術連合・社会文化ネットワーク 幹事 関連著書:「近代日本の乳食文化」(共著)[中央法規2019年]、「東京ミルクものがたり」(編著)[農文協2022年]